Die unbedingte Universität

„Die unbedingte Universität hat ihren Ort nicht zwangsläufig, nicht ausschließlich innerhalb der Mauern dessen, was man heute Universität nennt. Sie wird nicht notwendig, nicht ausschließlich, nicht exemplarisch durch die Gestalt des Professors vertreten. Sie findet statt, sie sucht ihre Stätte, wie immer diese Unbedingtheit sich ankündigen mag. Wo immer sie (sich), vielleicht, zu denken gibt. Zuweilen auch ohne Zweifel noch jenseits einer Logik und einer Lexik der „Bedingung“. (…). Gehört dieser Diskurs ins Innere der Universität? Gehört er der Philosophie an oder der Literatur oder dem Theater? Handelt es sich um ein Werk oder um eine Vorlesung oder um eine Art Seminar? (…) dieses Unmögliche, von dem ich spreche – sich das auszudenken, überlasse ich Ihnen.“ Derrida Jacques: Die unbedingte Universität. Suhrkamp Verlag Frankfurt am Main 2001, S. 77f

Re-Imagining Public Live

Wie wollen wir zukünftig zusammen leben, wie sollen unsere Städte aussehen und wie können wir sie mitgestalten? Als Designer*innen sind wir Produzent*innen von Atmosphären, Lebensräumen und Wünschen. Ein strategisches Konzept in Form eines künstlerischen Entwurfs spricht uns auf der ästhetischen Ebene an, die Macht dieser Wirkung ist für uns nicht immer realisierbar. Kommunikationsdesign bewegt Information und skaliert sie, je nach Haltung der Designer*innen ist sie auf Manipulation oder Reflexion gerichtet, auf Aneignung oder Widerstand.

Unsere Städte arbeiten mit „Images“, über deren Bildlichkeit erschließt sich uns der urbane Raum. Der Raum löst dabei als materieller Träger von Bildern, an der Schnittstelle von Architektur, Landschaft und imaginärer Raumkonstitution des Betrachters, die Bildproduktion aus. Die Konstitution eines Bildraumes beruht auf dem Wiedererkennen eines Motivs und dessen Übersetzung und Anwendung auf den Raum. Das Bild ist dabei Teil unserer Wahrnehmung von Wirklichkeit-ist sozialisiert, automatisiert und nicht reflexiv erfahrbar.

Dieser Mechanismus funktioniert besonders gut mit Naturmotiven, insbesondere Landschaftsbildern, die in einer Vielzahl von Narrativen in unsere Wirklichkeitswahrnehmung verwoben sind. Verbindung von Architektur und Natur haben derzeit überall auf der Welt Hochkonjunktur.

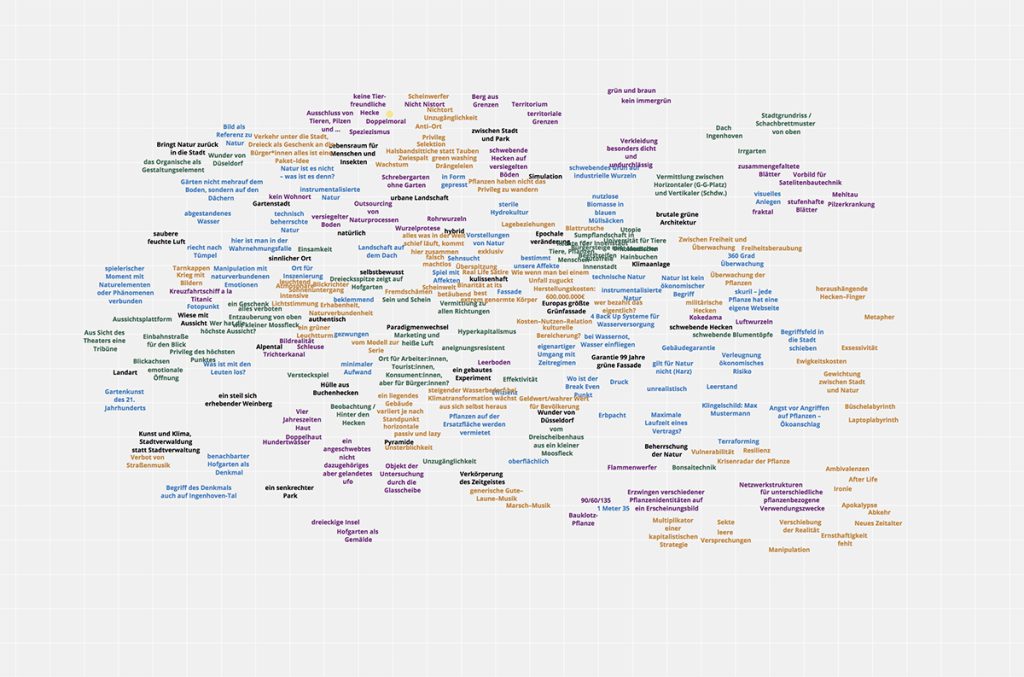

Re-Imagining Pulic Live geht dem Ingenhoven-Tal in Düsseldorf auf die Spur. Uns interessieren dabei Bild-räumliche Zuordnungen, deren Programm, Regelsystem und die Strategien, die diesen „Images“ zugrunde liegen. Die Motive der zugrundeliegenden Bildpolitik möchten wir, in Anlehnung an Derridas Manifest zur „unbedingten Universität“, mit Experimenten und Interventionen dekonstruierend untersuchen.

Wie können wir der Logik unserer eigenen Wahrnehmung entgehen, uns weniger berechenbar machen, Eigenheiten und Differenz gegenüber einer Machtmatrix produzieren. Wie lassen sich Möglichkeiten des Designs und der künstlerischen Intervention nutzen, um die Wirkungsweise und Funktion solcher Räume zu verstehen, um eine Haltung entwickeln und Entscheidungen treffen zu können? Wie lassen sich Wahrnehmungs- und Gestaltungsprozesse für Bürger*innen öffnen, um im Sinne von Lefebvres „Recht auf Stadt“ an einer selbstbestimmten Transformierung urbanen Lebens arbeiten zu können.

Disegno

Design ist Kommunikation in Bild, Text, Raum und Handlung – ist Vermittlung, Orientierung, Kompression, Rhetorik, – ist ästhetisch, funktional, hilft verstehen, wie auch verleiten, klärt auf oder verschleiert. Design wird geprägt von den Persönlichkeiten der Gestalter*innen, ist abhängig von deren gesellschaftlicher Haltung wie auch von deren Reflexionsfähigkeit in der Verwendung der künstlerischen Mittel und Methoden.

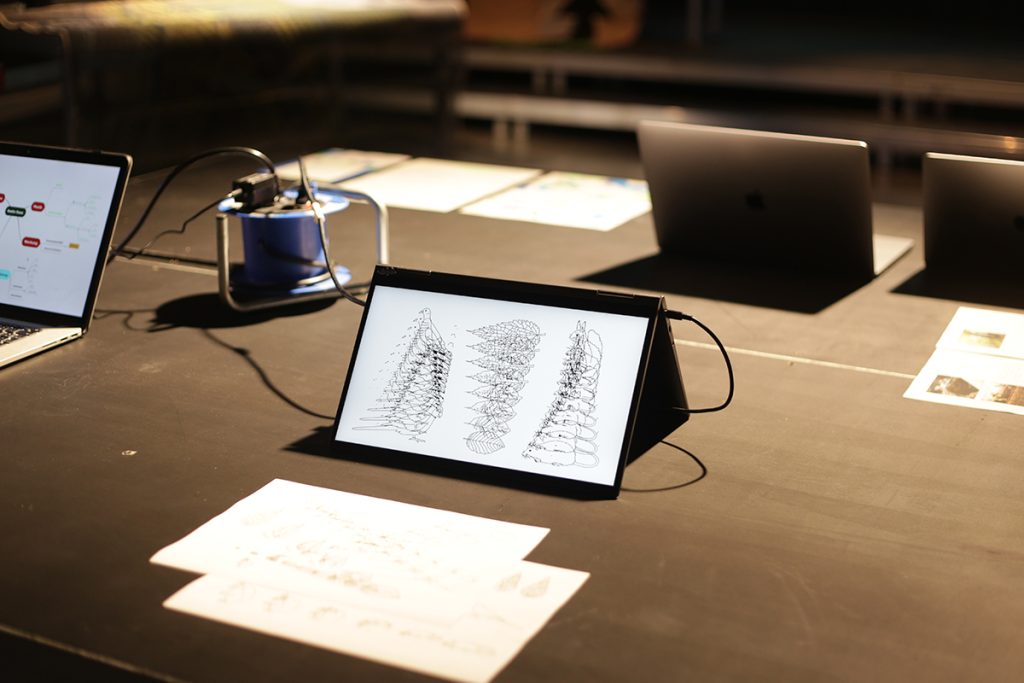

Über den Begriff Disegno, der dem Design zugrunde liegt, lässt sich der Machtraum der Disziplin beschreiben. Hier vereint die Zeichnung in einem Medium, zugleich Abbild der künstlerischen Idee, wie auch Entwurf eines dahinterliegenden geistigen Konzepts. Auf das Ingenoven-Tal projiziert, gelingt es über Bildsimulationen (Tal-artige Gebäudeschlucht mit begrünten Fassaden), die Idee von Landschaft auf einen Stadtraum zu übertragen. Auf Seiten der Betrachter*innen triggert das die Aktivierung des Wahrnehmungsmuster „Landschaft“ und beeinflusst Bewertungs- und Entscheidungsprozesse, damit letztendlich die Entwicklung des Stadtraums.

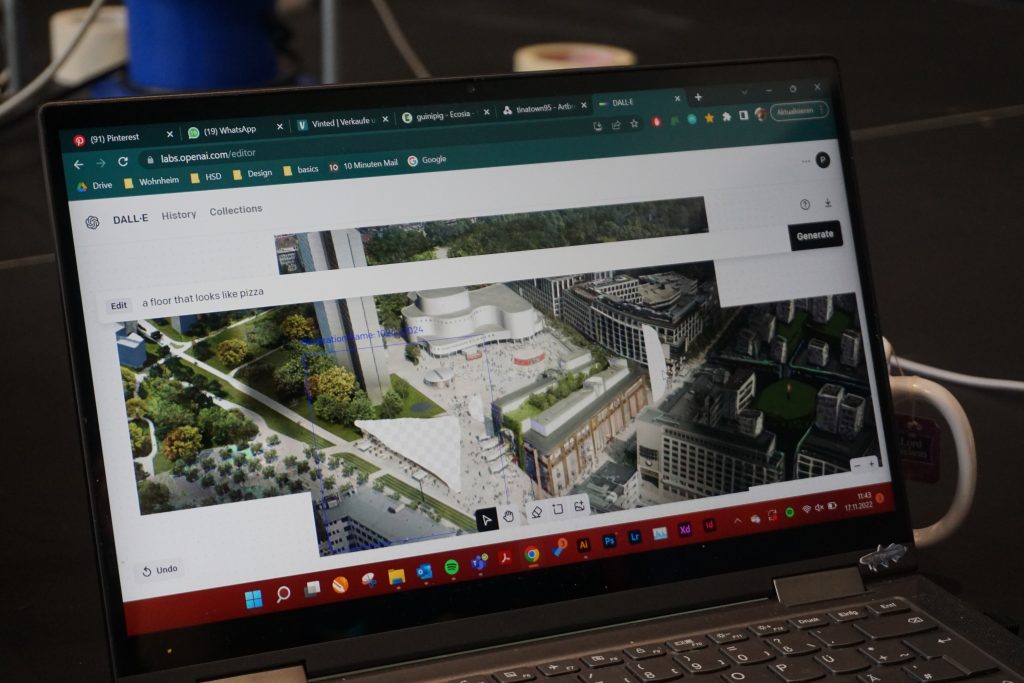

Designer*innen wissen um die Konstruktionen dieser rhetorischen Mittel, sie üben den Einsatz von Farbe, Perspektive, erzeugen Stimmungsräume, passen über Computerprogramme ins Bild ein, was zusammen gedacht werden und überzeugen soll. Es funktioniert jedoch auch umgekehrt, sie können unterstützen, simulierten Welten zu dekonstruieren. Sie können zeigen, wie Entwürfe und Räume führen/verführen.

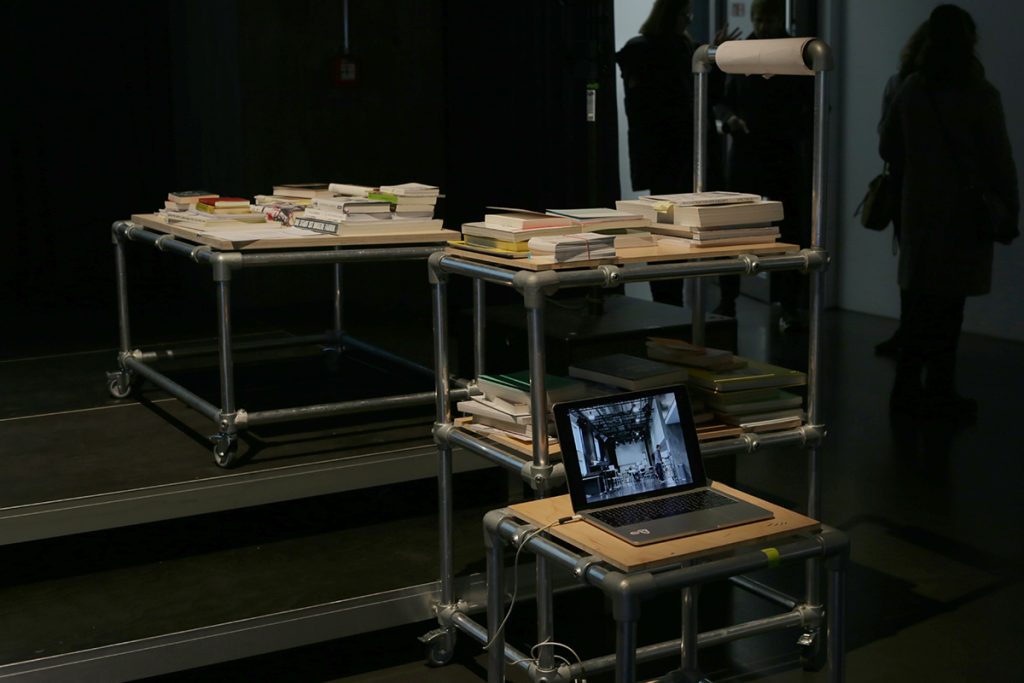

Im Seminar, die unbedingte Universität, besuchten wir das Ingenhoven – Tal, analysierten Werbetexte und Bilder und begannen, diese zu dekonstruieren. Aus den Fragmenten, entwickelten wir neu Wege, gingen Abwege, setzen neu zusammen.

Idiorrhythmie

Idiorrhythmie ist ein zentraler Begriff in Roland Barthes Vortragsreihe „Wie zusammen leben“. Bezeichnet wird damit eine Lebensweise des orthodoxen Mönchstums, die individuellen Lebensrhythmen Raum gibt, die die Freiheit des Einzelnen ausgedehnt, ohne darüber die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft aufs Spiel zu setzen.

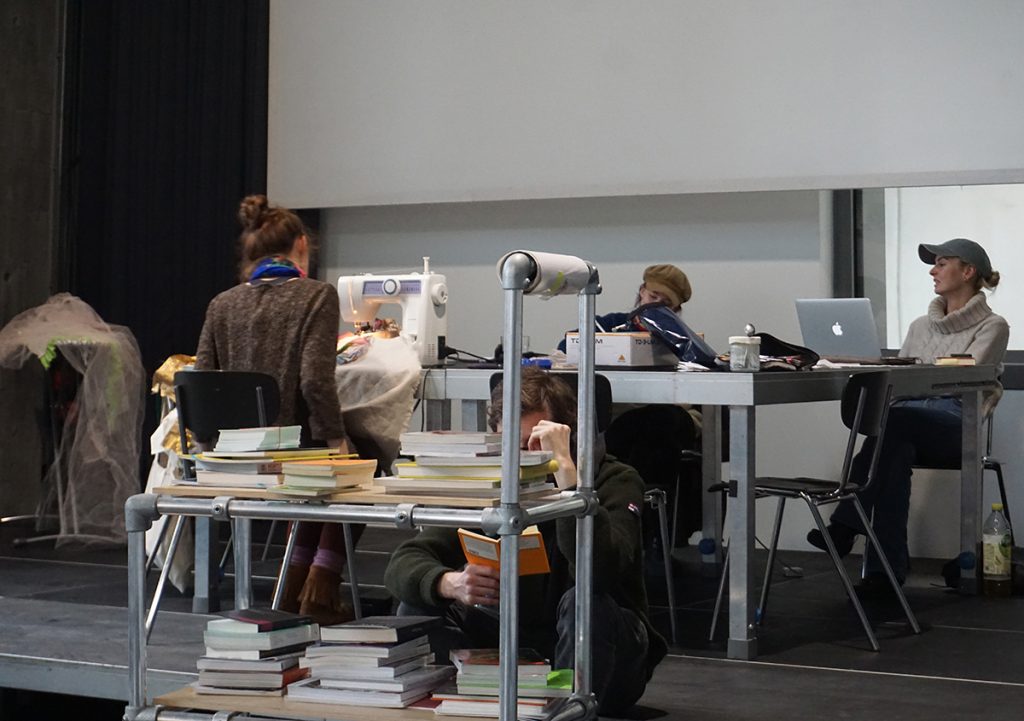

In einem Experiment wird der Begriff auf die Designdisziplin projiziert. Lassen sich Exkurse in Handwerk und Anwendung unternehmen, die vom disziplinären Selbstverständnis abweichen, die subjektiv-, verfremdet-, sinnlos,- …, sind – und doch dem Designdiskurs zugehörig? Idiorrhythmie wäre eine Methode, neue Zugänge zwischen Menschen, Dingen und Gemeinschaft zu schafft, möglicherweise fern der Verwertungslogik und damit auch dem Machtsystem einer Gesellschaft.

In der Blockwoche im November 22 dekonstruierten wir das Phänomen Ingenhoven-Tal, in seiner textlichen und visuellen Bildhaftigkeit und übten uns in der methodischen Praxis der Idiorrhythmie. Es wurden je nach individueller Vorliebe Singularitäten verfolgt, weitergetrieben, überzeichnet, verschoben, … beispielsweise eine farbliche Stimmung vom Objekt getrennt, die Grünstruktur der Fassade in Töne übersetzt, Architekturentwürfe auf Stoff übertragen, das Tal in eine utopische Eislandschaft verwandelt.

Ausweitung der Designzone

Designstudium, Designwissenschaft, Profession Design, Designmethoden, Werkzeuge und Handwerk, Ästhetik und Rhetorik, …, als Designer*innen denken und entwerfen wir im Diskurs von Designbegriffen. Geschichte, Gesellschaft, Studienstruktur, …, Lernen und Erfahrung, sozialisieren uns passgenau für dieses Berufsfeld.

Wie disziplinloser werden? Wie dem heutigen Selbstverständnis von Design, ein rückwärts – neu- seitwärts – anders, entgegensetzen? Wie Eigensinniges, Abseitiges einbringen, den Interaktionsraum mit der Gesellschaft erweitern? Wie lässt sich eine reflektierende, kritische Distanz zur Designdisziplin gewinnen? Wie Mut zur Disziplinlosigkeit üben und Vertrauen in die eigene Gestaltungskraft gewinnen?